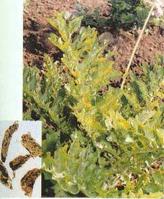

漏芦

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:狼头花,野兰,鬼油麻

来源:菊科植物祁州漏芦的干燥根。

处方用名:漏芦

药性:苦,寒。归胃经。

功效:清热解毒,消痈散结,通经下乳,舒筋通脉。

临床应用:

1.乳痈肿痛,痈疽发背,瘰疬疮毒

2.乳汁不通

3.湿痹拘挛

1.乳痈肿痛,瘰疬疮毒。本品苦寒降泄,故有清热解毒、消痈散结之效,又因其能通经下乳,故尤为治乳痈之良药。常与瓜蒌、蛇蜕同用,主治乳痈肿痛,如漏芦散(《和剂局方》);若用治热毒壅聚,痈肿疮毒,常与大黄、连翘、紫花地丁等药同用,如漏芦汤(《千金方》);若用治痰火郁结,瘰疬欲破者,可与海藻、玄参、连翘等药同用,也如漏芦汤(《圣济总录》);《本草汇言》又以漏芦与荆芥、苦参、白鲜皮、当归等浸酒蒸饮,治疗湿疹湿疮、皮肤瘙痒等。

2.乳汁不下。本品味苦降泄,有良好的通经下乳之功,为产后乳汁不通的常用药。多用于乳络塞滞,乳汁不下,乳房胀痛,欲作乳痈者,常与穿山甲、王不留行等药同用;若为气血亏虚,乳少清稀者,当与黄芪、鹿角胶等同用。

3.湿痹拘挛。本品性善通利,有舒筋通脉活络之功,常与地龙配伍,治疗湿痹,筋脉拘挛,骨节疼痛,如古圣散(《圣济总录》)。

用法用量:煎服,5~9g。外用,研末调敷,或煎水洗。

注意事项:孕妇慎用。

临床配伍:

1、腹中蛔虫:漏芦为末,以饼和方寸匕,服之。(《外台秘要》)

2、时泄痢,冷热不调:以漏芦一两,杵为散。每服一钱,以猪肝一两,入盐少许,以水同煮熟,空心顿食之。(《圣惠方》)

3、秃头疮:五月收漏芦草,烧灰,猪膏和涂之。(《圣济总录》)

方剂

1、秦艽丸

药理

化学成分:主要含蜕皮甾酮类成分:β-蜕皮甾酮,漏芦甾酮,土克甾酮等。还含挥发油及多糖等。

药理作用:

本品所含漏芦蜕皮甾醇能显著增强巨噬细胞的吞噬作用,提高免疫细胞功能。水煎剂有抗氧化、抗动脉粥样硬化作用。还有抗炎、镇痛、保肝、抗疲劳等作用。

炮制

除去杂质,洗净,润透,切厚片,晒干。

性状和鉴别

【性状】

本品呈圆锥形或扁片块状,多扭曲,长短不一,直径1~2.5cm。表面暗棕色、灰褐色或黑褐色,粗糙,具纵沟及菱形的网状裂隙。外层易剥落,根头部膨大,有残茎和鳞片状叶基,顶端有灰白色绒毛。体轻,质脆,易折断,断面不整齐,灰黄色,有裂隙,中心有的呈星状裂隙,灰黑色或棕黑色。气特异,味微苦。

【鉴别】

(1)本品横切面:表皮常已脱落,后生皮层为数层至20余层棕色细胞,壁稍厚,木化及木栓化。韧皮部较宽广,射线宽。形成层成环。木质部导管较多,大型导管群常与小型导管群相间排列;木射线常有径向裂隙,中央有时呈星状裂隙,其周围的细胞壁木栓化。薄壁组织中有分泌管分布,内含红棕色分泌物。

粉末棕色。网纹导管和具缘纹孔导管较多,直径约至133μm。分泌管长条状,直径24~68μm,内含红棕色分泌物。根头部非腺毛细胞甚长,木化,长0.5~4μm,直径20~30μm。后生皮层细胞类方形或长方形,壁稍厚,红棕色,木化和木栓化。

(2)取本品粉末1g,加甲醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙酸乙酯1ml使溶解,作为供试品溶液。另取漏芦对照药材1g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以环己烷-丁酮(4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

古籍参考

1.《神农本草经》:“主皮肤热,恶疮疽痔,湿痹,下乳汁。”

2.《本经逢原》:“漏芦,《本经》治热毒恶疮,下乳汁,以其能利窍也,为消毒排脓杀虫要药。”

3.《本草正义》:“漏芦,滑利泄热,与王不留行功用最近,而寒苦直泄,尤其过之。苟非实热,不可轻用。不独耗阴,尤损正气。”