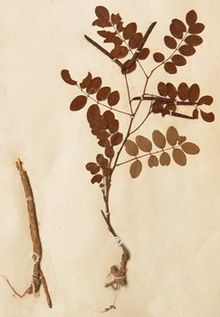

山豆根

基本内容

出处:《开宝本草》

别名:广豆根、苦豆根、山大豆根

来源:豆科植物越南槐的干燥根及根茎。

处方用名:山豆根

药性:苦,寒;有毒。归肺、胃经。

功效:清热解毒,消肿利咽。

临床应用:

1.火毒蕴结,乳蛾喉痹,咽喉肿痛

2.齿龈肿痛,口舌生疮

1.咽喉肿痛。本品大苦大寒,功善清肺火、解热毒,利咽消肿,为治疗咽喉肿痛的要药。凡热毒蕴结之咽喉肿痛者均可用之。轻者可单用,如《永类钤方》单用本品磨醋噙服;重者常与桔梗、栀子、连翘等药同用,如清凉散(《增补万病回春》);若治乳蛾喉痹,可配伍射干、花粉、麦冬等药,如山豆根汤(《慈幼新书》)。

2.牙龈肿痛。本品苦寒,入胃经,清胃火,故对胃火上炎引起的牙龈肿痛、口舌生疮均可应用,可单用煎汤漱口,或与石膏、黄连、升麻、牡丹皮等同用。

此外,本品还可用于湿热黄疸,肺热咳嗽,痈肿疮毒等证。

用法用量:煎服,3~6g。外用适量。

注意事项:本品苦寒有毒,过量服用易引起呕吐、腹泻、胸闷、心悸等副作用,故用量不宜过大,脾胃虚寒者慎用。

方剂

1、安魂散

2、白疕二号方

3、白虎解毒养阴汤

4、保灵丹

药理

化学成分:主要含生物碱,其主要有苦参碱、氧化苦参碱、臭豆碱和甲基司巴丁等。还含有柔枝槐酮、柔枝槐素、柔枝槐酮色烯、柔枝槐素色烯等黄酮类。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)解热

(2)抗炎

(3)抗病原微生物(抗细菌、抗真菌、抗病毒)

(4)抗肿瘤

(5)调节免疫

2.其他药理作用

(1)保肝

(2)抗心律失常

(3)抗溃疡

炮制

除去残茎及杂质,浸泡,洗净,润透,切厚片,干燥。

性状和鉴别

【性状】

本品根茎呈不规则的结节状,顶端常残存茎基,其下着生根数条。根呈长圆柱形,常有分枝,长短不等,直径0.7~1.5cm。表面棕色至棕褐色,有不规则的纵皱纹及横长皮孔样突起。质坚硬,难折断,断面皮部浅棕色,木部淡黄色。有豆腥气,味极苦。

【鉴别】

(1)本品根横切面:木栓层为数列至10数列细胞。栓内层外侧的1~2列细胞含草酸钙方晶,断续形成含晶细胞环,含晶细胞的壁木化增厚。栓内层与韧皮部均散有纤维束。形成层成环。木质部发达,射线宽1~8列细胞;导管类圆形,大多单个散在,或2至数个相聚,有的含黄棕色物;木纤维成束散在。薄壁细胞含淀粉粒,少数含方晶。

(2)取本品粗粉约0.5g,加三氯甲烷10ml,浓氨试液0.2ml,振摇15分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加三氯甲烷0.5ml使溶解,作为供试品溶液。另取苦参碱对照品、氧化苦参碱对照品,加三氯甲烷制成每1ml各含1mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取供试品溶液1~2μ1、对照品溶液4~6μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以三氯甲烷-甲醇-浓氨试液(4:1:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以稀碘化铋钾试液。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同的橙黄色斑点。

古籍参考

1.《开宝本草》:“解诸药毒,止痛,消疮肿毒,人及马急黄发热,咳嗽,杀小虫。”

2.《本草图经》:“采根用,今人寸截含之,以解咽喉肿痛极妙。”

3.《本草备要》:“泻热解毒,去肺大肠风热,含之咽汁,止喉痛、齿肿、齿痛。”