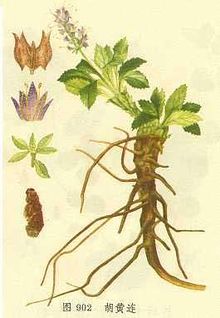

胡黄连

基本内容

出处:《新修本草》

别名:割孤露泽、胡连、西藏胡黄连

来源:玄参科植物胡黄连的干燥根茎。

处方用名:胡黄连

药性:苦,寒。归肝、胃、大肠经。

功效:退虚热,除疳热,清湿热。

临床应用:

1.阴虚发热,骨蒸潮热

2.小儿疳积发热

3.湿热泻痢,黄疸尿赤,痔疮肿痛

1.骨蒸潮热。本品性寒,入心肝二经血分,有退虚热,除骨蒸,凉血清热之功。治阴虚劳热骨蒸,常与银柴胡、地骨皮等同用,如清骨散(《证治准绳》)。

2.小儿疳热。本品既能除小儿疳热,又能清退虚热,故可用于小儿疳积发热,消化不良,腹胀体瘦,低热不退等症,常与党参、白术、山楂等同用,如肥儿丸(《万病回春》)。

3.湿热泻痢。本品苦寒沉降,能清热燥湿,尤善除胃肠湿热,为治湿热泻痢之良药,常与黄芩、黄柏、白头翁等同用。

此外,本品能清大肠湿火蕴结,还可用治痔疮肿痛、痔漏成管,常配刺猬皮、麝香为丸,如胡连追毒丸(《外科正宗》)。

用法用量:煎服,3~10g。

注意事项:本品苦寒,脾胃虚寒者慎用。

临床配伍:

①治肥疳热:川黄连五钱,胡黄连五饯,朱砂一钱(另研)。上二物为细末,入朱砂末,都填入猪胆内,用淡浆水煮,以杖于铫子上用线钓之,勿着底,候一炊久取出,研入芦荟、麝香各一分,饭和丸如麻子大。每服五、七丸至二、三十丸,米饮下,食后。(《小儿药证直诀》胡黄连丸)

②治小儿疳热,肚胀,潮热,发焦:胡黄连五钱,灵脂一两。为末,雄猪胆汁和丸绿豆大。米饮服,每服一、二十丸。(《全幼心鉴》)

③治痢血:胡黄连、乌梅肉、灶下土等分。为末。腊茶清调下,食前、空腹温服。(《苏沈良方》三物散)

④治热痢腹痛:胡黄连末,饭丸梧子大。每米汤下三十丸。(《鲜于枢钩玄》)

⑤治伤寒劳复身热,大小便赤如血色者:胡黄连一两,山栀子二两(去皮,入蜜半两拌和,炒令微焦)。二味捣罗为末,猪胆汁和丸如梧桐子大。每服用生姜二片,乌梅一个,童子小便三合,漫半日,去滓,食后暖小便令温下十丸,临卧再服。(《本草图经》)

⑥治小儿盗汗,潮热往来:胡黄连,柴胡等分。罗极细,炼蜜和丸如鸡头大。每服二丸至三丸,银器中用酒少许化开,更入水五分,重汤煮三二十沸,放温,食后和滓服。(孙用和)

⑦治吐血、衄血:生地黄、胡黄连各等分。上为末,用猪胆汁为丸如梧桐子大。每服五十丸,临卧煎茅花汤送下。(《普济方》胡黄连散)

⑧治婴儿赤目:茶调胡黄连末,涂手足心。(《济急仙方》)

⑨治痔疮疼肿,不可忍者:胡黄连末,鹅胆汁调涂之.(《孙天仁集效方》)

⑩治痔漏成管:胡黄连(净末)一两,穿山甲(麻油内煮黄色)、石决明(煅)、槐花(微炒)各末五钱。炼蜜丸如麻子大。每服一钱,空心,清米汤送下,早、晚日进二服,至重者四十日而愈。此方不用针刀挂线,不受苦楚。如漏之四边有硬肉突起者,加蚕茧二十个炒末,和入药中,比及遍身诸漏皆效。(《外科正宗》黄连闭管丸)

?治痈疳疮肿,已溃未溃者皆可用之:胡黄连、穿山甲(烧存性)等分为末。以茶或鸡子清调涂。(《简易方论》)

?治杨梅疮毒:胡黄连、猪胰同煮服。(《本草求原》)

方剂

1、清骨散

2、柴胡清骨散

3、消疳理脾汤

4、连梅安蛔丸

5、驱蛔汤

药理

化学成分:主要含环烯醚萜类成分:胡黄连苷Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ,梓醇,桃叶珊瑚苷等;三萜苷类成分:葫芦素β-2-D-葡萄糖苷,云杉苷等;还含酚苷及有机酸等。

药理作用:

本品水浸剂对多种皮肤真菌有不同程度的抑制作用。提取物有保肝、利胆、抗炎、抗氧化等作用。此外,尚有降脂、降糖、抗胃溃疡、抗肿瘤、促进伤口愈合等作用。

炮制

除去杂质,洗净,润透,切薄片干燥或用时捣碎。

性状和鉴别

【性状】 本品呈圆柱形,略弯曲,偶有分枝,长3~12cm,直径0.3~1cm。表面灰棕色至暗棕色,粗糙,有较密的环状节,具稍隆起的芽痕或根痕,上端密被暗棕色鱗片状的叶柄残基。体轻,质硬而脆,易折断,断面略平坦,淡棕色至暗棕色,木部有4~10个类白色点状维管束排列成环。气微,味极苦。 【鉴别】 (1)取本品粉末0.5g,置适宜器皿中,60~80℃升华4小时,置显微镜下观察,可见针状、针簇状、棒状、板状结晶及黄色球状物。 (2)取〔鉴别〕(1)项下的升华物,加三氯甲烷数滴使溶解,作为供试品溶液。另取香草酸对照品、肉桂酸对照品,加三氯甲烷制成每1ml各含1mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以正己烷-乙醚-冰醋酸(5:5:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《本经逢原》:“胡黄连,苦寒而降,大伐脏腑骨髓邪热,除妇人胎蒸、小儿疳热积气之峻药。”

2.《本草正义》:“凡热痢脱肛,痔漏疮疡,血痢血淋,溲血泻血及梅毒疳疮等证,湿火结聚,非此不能直达病所,而小儿疳积腹膨之实证,亦可用之。”