甘遂

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:主田、重泽、甘藁、陵藁、甘泽、苦泽、白泽、鬼丑、陵泽

来源:大戟科植物甘遂的干燥块根。

处方用名:甘遂、炙甘遂、醋甘遂

药性:苦,寒;有毒。归肺、肾、大肠经。

功效:泻水逐饮,消肿散结。

临床应用:

1.水肿胀满,胸腹积水,痰饮积聚,气逆咳喘,二便不利

2.风痰癫痫

3.痈肿疮毒

1.水肿,臌胀,胸胁停饮。本品苦寒性降,善行经隧之水湿,泻下逐饮力峻,药后可连续泻下,使潴留水饮排泄体外。凡水肿、大腹臌胀、胸胁停饮,正气未衰者,均可用之。可单用研末服,或与牵牛子同用,如二气汤(《圣济总录》);或与大戟、芫花为末,枣汤送服,如十枣汤(《伤寒论》)。另可与大黄、阿胶配伍治疗妇人少腹满如敦状,小便微难而不渴,如大黄甘遂汤(《金匮要略》)。

2.风痰癫痫。本品尚有逐痰涎作用。临床上以甘遂为末,入猪心煨后,与朱砂末为丸服,可用于风痰癫痫之证,如遂心丹(《济生方》)。

3.疮痈肿毒。本品外用能消肿散结,治疮痈肿毒,可用甘遂末水调外敷。现代临床用化瘀膏(青核桃枝、参三七、甘遂、生甘草)外贴,治疗乳腺肿瘤。

用法用量:0.5~1.5g。炮制(醋炙减低毒性)后多入丸散用。外用适量,生用。

注意事项:孕妇及虚弱者禁用。不宜与甘草同用。

方剂

1、大陷胸汤

2、十枣汤

3、控诞丹(又名妙应丸、子龙丸)

药理

化学成分:主要含萜类成分:大戟二烯醇,α-大戟醇,甘遂醇(20-表大戟二烯醇),巨大戟萜醇,甘遂萜酯A和B。还含棕榈酸、枸橼酸、草酸等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)泻下

(2)抗菌

炮制

炮制方法:

1.生甘遂:取原药材,除去杂质,洗净,干燥,大小个分档。

2.醋甘遂:取净甘遂,加入定量的米醋拌匀,闷润至醋被吸尽后,置炒制容器内,用文火加热,炒至微干,取出晾凉。用时捣碎。

每100kg甘遂,用米醋30kg。

炮制作用:

1.甘遂:苦、寒;有毒。归肺、肾、大肠经。具有泻水逐饮的功能。生甘遂:药力峻烈,临床多入丸、散剂用,可用于痈疽疮毒,胸腹积水,二便不通。

2.醋甘遂:毒性减低,峻泻作用缓和。用于腹水胀满,痰饮积聚,气逆喘咳,风痰癫痫,二便不利。

性状和鉴别

【性状】

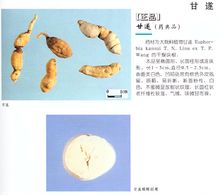

本品呈椭圆形、长圆柱形或连珠形,长1~5cm,直径0.5~2.5cm。表面类白色或黄白色,凹陷处有棕色外皮残留。质脆,易折断,断面粉性,白色,木部微显放射状纹理;长圆柱状者纤维性较强。气微,味微甘而辣。

【鉴别】

(1)本品粉末类白色。淀粉粒甚多,单粒球形或半球形,直径5~34μm,脐点点状、裂缝状或星状;复粒由2~8分粒组成。无节乳管含淡黄色微细颗粒状物。厚壁细胞长方形、梭形、类三角形或多角形,壁微木化或非木化。具缘纹孔导管多见,常伴有纤维束。

(2)取本品粉末1g,加乙醇10ml,超声处理30分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取甘遂对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取大戟二烯醇对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(30~60℃)-丙酮(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。分别置日光和紫外光灯(365mn)下检视,供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点或荧光斑点。

古籍参考

1.《神农本草经》:“主大腹疝瘕,腹满,面目浮肿,留饮宿食,破癥积聚,利水谷道。”

2.《本草衍义》:“专于行水,攻决为用。”

3.《珍珠囊》:“味苦气寒,苦性泄,寒胜热,直达水热所结之处,乃泄水之圣药。水结胸中,非此不能除,故仲景大陷胸汤用之,但有毒,不可轻用。”