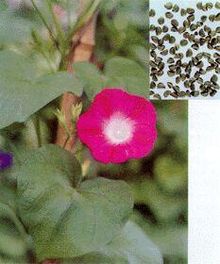

牵牛子

基本内容

出处:《名医别录》

别名:黑丑、白丑、二丑、喇叭花、姜姜籽

来源:旋花科植物裂叶牵牛或圆叶牵牛的干燥成熟种子。

处方用名:牵牛子、黑丑、白丑、二丑、草金铃、炒牵牛子、炒二丑

药性:苦,寒;有毒。归肺、肾、大肠经。

功效:泻水通便,消痰涤饮,杀虫攻积。

临床应用:

1.水肿胀满,二便不通

2.痰饮积聚,气逆喘咳

3.虫积腹痛

1.水肿,臌胀。本品苦寒,其性降泄,能通利二便以排泄水湿,其逐水作用虽较甘遂、京大戟稍缓,但仍属峻下逐水之品,以水湿停滞,正气未衰者为宜。治水肿臌胀,二便不利者,可单用研末服(《千金方》);或与茴香为末,姜汁调服(《儒门事亲》);病情较重者,可与甘遂、京大戟等同用,以增强泻水逐饮之力,如舟车丸(《景岳全书》)。

2.痰饮喘咳。本品能泻肺气,逐痰饮,用治肺气壅滞,痰饮咳喘,面目浮肿者,可与大黄、槟榔为末服,如牛黄夺命散(《保婴集》)。

3.虫积腹痛。本品能去积杀虫,并可借其泻下通便作用以排除虫体。治蛔虫、绦虫及虫积腹痛者,可与槟榔、使君子同用,研末送服,以增强去积杀虫之功。

用法用量:煎服,3~6g。入丸散服,每次1.5~3g。本品炒用药性减缓。

注意事项:孕妇禁用。不宜与巴豆、巴豆霜同用。

临床配伍:

1.配大黄:牵牛子与大黄性昧同属苦寒,均为峻厉泻下之品。牵牛子偏走气分,大黄偏走血分,二药相伍,一治气分之水湿壅结,一治血分之实邪结滞,相济为用,泻下之力甚峻,具有导湿利水、泻泄热毒、破积通滞之功。

2.配葶苈子:牵牛子和葶苈子同入肺经,均有辛散苦降之功,均能泻肺气、宣上窍而通下窍,二者相须配用,同增泻肺行水、定喘消肿之力,临床常用于痰壅气滞、咳逆喘满。

3.配木香:牵牛子与木香是逐水药与行气药相配所组成的药对。盖水饮内停必兼气滞,气滞不行则水湿难去,故有导水必先行气之谓。此药对以牵牛子苦寒之味泻水逐饮为主,木香又可防牵牛子苦寒伤胃,二者合用,相辅相制,可用于水饮内停、胸腹积水、腹大胀满、小便不利等证。

4.配槟榔:牵牛子除泻下逐水之外,也有杀虫之功,槟榔本具杀虫消积之功,二药相须配对同用,发挥协同作用,从而加强杀虫药力,并可借此二药的利气消积破滞作用排除虫体。

5.配茴香:牵牛子苦寒有毒,性烈走泄,利水道而泻水湿,兼通大肠气秘;茴香辛温,有温肾祛寒、理气止痛之功,能暖丹田、除小肠冷气,为治疝要药。二药并用,专人下焦以消肿止痛疗疝。

方剂

1、沉香化滞丸

2、复元通气散

3、木香槟榔丸

4、消积丸

药理

化学成分:主要含苷类成分:牵牛子苷等;生物碱类成分:裸麦角碱,野麦碱,田麦角碱等;有机酸类成分:咖啡酸,咖啡酸乙酯,肉桂酸,阿魏酸,绿原酸,绿原酸甲酯等。还含脂肪油及糖类等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)泻下

(2)利尿

炮制

炮制方法:

1.牵牛子:取原药材,去净杂质。用时捣碎。

2.炒牵牛子:取净牵牛子,置炒制容器内,用文火加热,炒至稍鼓起,颜色加深,断面浅黄色,即可。

炮制作用:

1.牵牛子:味苦,性寒;有毒。归肺、肾、大肠经。具有泻水通便,消痰涤饮,杀虫政积的功能。用于水肿胀满,二便不通,虫积肢痛,痰饮积聚,气逆咳喘。生牵牛子偏于逐水消肿,杀虫。用于水肿胀满,二便不通,虫积腹痛。

2.炒牵牛子:可降低毒性,缓和药性,免伤正气,易于粉碎和煎出,以消食导滞见长。多用于食积不化,气逆痰壅。

性状和鉴别

【性状】

本品似橘瓣状,长4~8mm,宽3~5mm。表面灰黑色或淡黄白色,背面有一条浅纵沟,腹面棱线的下端有一点状种脐,微凹。质硬,横切面可见淡黄色或黄绿色皱缩折叠的子叶,微显油性。气微,味辛、苦,有麻感。

【鉴别】

(1)取本品,加水浸泡后种皮呈龟裂状,手捻有明显的黏滑感。

(2)本品粉末淡黄棕色。种皮表皮细胞深棕色,形状不规则,壁波状。非腺毛单细胞,黄棕色,稍弯曲,长50~240μm。子叶碎片中有分泌腔,圆形或椭圆形,直径35~106μm。草酸钙簇晶直径10~25μm。栅状组织碎片和光辉带有时可见。

(3)取本品粉末1g,置索氏提取器中,用石油醚(60~90℃)适量,加热回流提取2小时,弃去石油醚液,药渣挥干溶剂,加入二氯甲烷-甲醇(3:1)混合溶液提取6小时,回收溶剂至5ml,作为供试品溶液。另取牵牛子对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取咖啡酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取供试品溶液和对照药材溶液各10~20μl、对照品溶液3μl,分别点于同一高效硅胶G薄层板上,以二氯甲烷-甲醇-甲酸(93:9:4)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以磷钼酸试液,在110℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同的蓝黑色斑点。

古籍参考

1.《名医别录》:“主下气,疗脚满水肿,除风毒,利小便。”

2.《本草纲目》:“逐痰消饮,通大肠气秘风秘,杀虫。”

3.《本草正》:“牵牛,古方多为散丸,若用救急,亦可佐群药煎服,然大泄元气,凡虚弱之人须忌之。”