干姜

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:白姜、均姜、干生姜

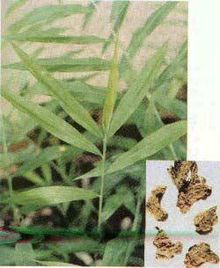

来源:姜科植物姜的干燥根茎。

处方用名:干姜

药性:辛,热。归脾、胃、肾、心、肺经。

功效:温中散寒,回阳通脉,温肺化饮。

临床应用:

1.脾胃寒证,脘腹冷痛,呕吐泄泻

2.亡阳证,肢冷脉微

3.寒饮喘咳

1.腹痛,呕吐,泄泻。本品辛热燥烈,主入脾胃而长于温中散寒、健运脾阳,为温暖中焦之主药。多与党参、白术等同用,治脾胃虚寒,脘腹冷痛等,如理中丸(《伤寒论》);《外台秘要》单用本品研末服,治寒邪直中脏腑所致腹痛;常配高良姜,治胃寒呕吐,如二姜丸(《和剂局方》);可与黄芩、黄连、人参等同用,治上热下寒,寒热格拒,食入即吐者,如干姜黄芩黄连人参汤(《伤寒论》);治中寒水泻,可单用为末服,亦可与党参、白术、甘草等同用。

2.亡阳证。本品辛热,入心、脾、肾经,有温阳守中,回阳通脉的功效。用治心肾阳虚,阴寒内盛所致亡阳厥逆,脉微欲绝者,每与附子相须为用,如四逆汤(《伤寒论》)。

3.寒饮喘咳。本品辛热,入肺经,善能温肺散寒化饮。常与细辛、五味子、麻黄等同用,治寒饮喘咳,形寒背冷,痰多清稀之证,如小青龙汤(《伤寒论》)。

用法用量:煎服,3~10g。

注意事项:本品辛热燥烈,阴虚内热、血热妄行者忌用。

临床配伍:

1.与附子相须配伍,温中散寒、回阳救逆,治疗胃中虚冷,元阳欲绝,如四逆汤;

2.与半夏相使配伍,温中止呕,治疗胃寒呕吐,如半夏干姜散;

3.与人参、白术、甘草相使配伍,温中益气,治疗中焦虚寒,如理中丸;

4.与麻黄、细辛、五味子相使配伍,温肺化饮,治疗肺寒咳嗽,如小青龙汤。

方剂

1、小青龙汤

2、温脾汤

3、三物备急丸

4、半夏泻心汤

5、理中丸

6、大建中汤

7、四逆汤

8、回阳救急汤

9、五积散

10、桃花汤

11、厚朴温中汤

12、生化汤

13、肾着汤

14、实脾散

15、苓甘五味姜辛汤

16、乌梅丸

药理

化学成分:干姜主要含挥发油和姜辣素。挥发油主要成分为姜烯,占33.9%,还有姜醇、姜烯酮等;姜辣素主要成分为姜酚,还有姜烯酚、姜酮等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)强心

(2)扩张血管

(3)健胃

(4)止吐

(5)抗炎

(6)镇静

(7)镇痛

(8)兴奋交感

2.其他药理作用

(1)镇吐

(2)抗菌

(3)增强免疫

(4)抗血栓

炮制

除去杂质,略泡,洗净,润透,切厚片或块,干燥。

性状和鉴别

【性状】

干姜 呈扁平块状,具指状分枝,长3~7cm,厚1~2cm。表面灰黄色或浅灰棕色,粗糙,具纵皱纹和明显的环节。分枝处常有鳞叶残存,分枝顶端有茎痕或芽。质坚实,断面黄白色或灰白色,粉性或颗粒性,内皮层环纹明显,维管束及黄色油点散在。气香、特异,味辛辣。

干姜片 本品呈不规则纵切片或斜切片,具指状分枝,长1~6cm,宽1~2cm,厚0.2~0.4cm。外皮灰黄色或浅黄棕色,粗糙,具纵皱纹及明显的环节。切面灰黄色或灰白色,略显粉性,可见较多的纵向纤维,有的呈毛状。质坚实,断面纤维性。气香、特异,味辛辣。

【鉴别】

(1)本品粉末淡黄棕色。淀粉粒众多,长卵圆形、三角状卵形、椭圆形、类圆形或不规则形,直径5~40μm,脐点点状,位于较小端,也有呈裂缝状者,层纹有的明显。油细胞及树脂细胞散于薄壁组织中,内含淡黄色油滴或暗红棕色物质。纤维成束或散离,先端钝尖,少数分叉,有的一边呈波状或锯齿状,直径15~40μm,壁稍厚,非木化,具斜细纹孔,常可见菲薄的横隔。梯纹导管、螺纹导管及网纹导管多见,少数为环纹导管,直径15~70μm。导管或纤维旁有时可见内含暗红棕色物的管状细胞,直径12~20μm。

(2)取本品粉末1g,加乙酸乙酯20ml,超声处理10分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。另取干姜对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取6-姜辣素对照品,加乙酸乙酯制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各6μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-三氯甲烷-乙酸乙酯(2:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以香草醛硫酸试液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《神农本草经》:“主胸满咳逆上气,温中,止血,出汗,逐风湿痹,肠澼下痢。生者尤良。”

2.《珍珠囊》:“干姜其用有四:通心阳,一也;去脏腑沉寒痼冷,二也;发诸经之寒气,三也;治感寒腹痛,四也。”

3.《本草求真》:“干姜,大热无毒,守而不走,凡胃中虚冷,元阳欲绝,合以附子同投,则能回阳立效,故书有附子无姜不热之句。”