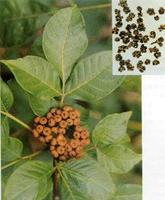

吴茱萸

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:茶辣、辣子、臭辣子

来源:芸香科植物吴茱萸、石虎或疏毛吴茱萸的干燥近成熟果实。

处方用名:吴茱萸、制吴茱萸

药性:辛、苦,热;有小毒。归肝、脾、胃、肾经。

功效:散寒止痛,降逆止呕,助阳止泻。

临床应用:

1.寒滞肝脉,厥阴头痛,经行腹痛,寒疝腹痛,寒湿脚气肿痛

2.脘腹胀痛,呕吐吞酸

3.脾肾阳虚,五更泄泻

1.寒凝疼痛。本品辛散苦泄,性热祛寒,主入肝经,既散肝经之寒邪,又疏肝气之郁滞,为治肝寒气滞诸痛之主药。每与生姜、人参等同用,治厥阴头痛,干呕吐涎沫,苔白脉迟等,如吴茱萸汤(《伤寒论》);常与小茴香、川楝子、木香等配伍,治寒疝腹痛,如导气汤(《医方简义》);与桂枝、当归、川芎等同用,可治冲任虚寒,瘀血阻滞之痛经,如温经汤(《金匮要略》);与木瓜、苏叶、槟榔等配伍,治寒湿脚气肿痛,或上冲入腹,如鸡鸣散(《类编朱氏集验医方》)。

2.胃寒呕吐。本品辛散苦泄,性热祛寒,善能散寒止痛,还能疏肝解郁,降逆止呕,兼能制酸止痛。常与干姜、甘草同用,治霍乱心腹痛,呕吐不止,如吴茱萸汤(《圣济总录》);与半夏、生姜等同用,可治外寒内侵、胃失和降之呕吐;配伍黄连,可治肝郁化火,肝胃不和的胁痛口苦,呕吐吞酸,如左金丸(《丹溪心法》)。

3.虚寒泄泻。本品性味辛热,能温脾益肾,助阳止泻,为治脾肾阳虚,五更泄泻之常用药,多与补骨脂、肉豆蔻、五味子等同用,如四神丸(《校注妇人大全良方》)。

用法用量:煎服,2~5g。外用适量。

注意事项:本品辛热燥烈,易耗气动火,故不宜多用、久服。阴虚有热者忌用。孕妇慎用。

临床配伍:

1、《伤寒论》吴茱萸汤:与生姜、人参等同用,治厥阴头痛,干呕吐涎沬,苔白脉迟等。

2、《医方简义》导气汤:与小茴香、川楝子、木香等配伍治寒疝腹痛。

3、《类编朱氏集验医方》鸡鸣散:与木瓜、苏叶、槟榔等配伍,治寒湿脚气痛,或上冲入腹。

方剂

1、左金丸

2、吴茱萸汤

3、四神丸

4、温经汤

药理

化学成分:含挥发油,油中主要为吴茱萸烯、罗勒烯、月桂烯、吴茱萸内酯、吴茱萸内酯醇等。还含吴茱萸酸、吴茱萸碱、吴茱萸次碱、异吴茱萸碱、吴茱萸啶酮、吴茱萸精、吴茱萸苦素等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)扩张血管

(2)健胃

(3)止吐

(4)抗炎

(5)镇静

(6)镇痛

(7)兴奋交感

2.其他药理作用

(1)抗菌

(2)镇吐

(3)止泻

(4)抗血栓

炮制

炮制方法:

1.吴茱萸:取原药材,除去杂质,洗净,干燥。

2.制吴茱萸:取甘草片或碎块,加适量水,煎汤去渣,加入净吴茱萸,闷润吸尽后置热锅内,用文火炒至微干,取出,晒干。

每100kg净吴茱萸,用甘草6kg。

3.盐吴茱萸:取净吴茱萸,置于适宜容器内,加入盐水拌匀,置锅内用文火加热,炒至裂开,稍鼓起时,取出放凉。

每100kg净吴茱萸,用食盐3kg。

炮制作用:

1.吴茱萸:味辛、苦,性热;有小毒。归肝、脾、胃、肾经。具有散寒止痛、降逆止呕、助阳止泻的功能。生品有小毒,多外用。以散寒定痛力强,用于口腔溃疡,牙痛,湿疹。

2.制吴茱萸:能降低毒性,缓和燥性,用于厥阴头痛,寒疝腹痛,寒湿脚气,经行腹痛,脘腹胀满,呕吐吞酸,五更泄泻。

性状和鉴别

【性状】

本品呈球形或略呈五角状扁球形,直径2~5mm。表面暗黄绿色至褐色,粗糙,有多数点状突起或凹下的油点。顶端有五角星状的裂隙,基部残留被有黄色茸毛的果梗。质硬而脆,横切面可见子房5室,每室有淡黄色种子1粒。气芳香浓郁,味辛辣而苦。

【鉴别】

(1)本品粉末褐色。非腺毛2~6细胞,长140~350μm,壁疣明显,有的胞腔内含棕黄色至棕红色物。腺毛头部7~14细胞,椭圆形,常含黄棕色内含物;柄2~5细胞。草酸钙簇晶较多,直径10~25μm;偶有方晶。石细胞类圆形或长方形,直径35~70μm,胞腔大。油室碎片有时可见,淡黄色。

(2)取本品粉末0.4g,加乙醇10ml,静置30分钟,超声处理30分钟,滤过,取滤液作为供试品溶液。另取吴茱萸次碱对照品、吴茱萸碱对照品,加乙醇分别制成每1ml含0.2mg和1.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各2μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯-三乙胺(7:3:0.1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

古籍参考

1.《神农本草经》:“主温中下气,止痛,咳逆寒热,除湿,血痹,逐风邪,开腠理。”

2.《本草纲目》:“开郁化滞,治吞酸,厥阴痰涎头痛,阴毒腹痛,疝气血痢,喉舌口疮。”

3.《本草经疏》:“吴茱萸,辛温暖脾胃而散寒邪,则中自温、气自下,而诸证悉除。”