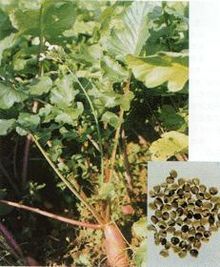

莱菔子

基本内容

出处:《日华子本草》

别名:萝卜子、芦菔子、萝白子、菜头子

来源:十字花科植物萝卜的干燥成熟种子。

处方用名:莱菔子、萝卜子、炒莱菔子

药性:辛、甘,平。归脾、胃、肺经。

功效:消食除胀,降气化痰。

临床应用:

1.饮食停滞,脘腹胀痛,大便秘结,积滞泻痢

2.痰壅气逆,喘咳痰多,胸闷食少

1.食积气滞证。本品味辛行散,消食化积之中,尤善行气消胀。常与山楂、神曲、陈皮同用,治食积气滞所致的脘腹胀满或疼痛,嗳气吞酸,如保和丸(《丹溪心法》);若再配白术,可攻补兼施,治疗食积气滞兼脾虚者,如大安丸(《丹溪心法》)。

2.咳喘痰多,胸闷食少。本品既能消食化积,又能降气化痰,止咳平喘。尤宜治咳喘痰壅,胸闷兼食积者,如《食医心镜》单用本品为未服;或与白芥子、苏子等同用,如三子养亲汤(《韩氏医通》)。

此外,古方中有单用生品研服以涌吐风痰者,但现代临床很少用。

用法用量:煎服,5~12g。生用吐风痰,炒用消食下气化痰。

注意事项:本品辛散耗气,故气虚及无食积、痰滞者慎用。

临床配伍:

(1)常与山楂、神曲、陈皮配伍,治疗食积气滞所致脘腹胀满或疼痛,嗳气吞酸;若食积气滞兼脾虚者,可再配伍白术,如大安丸;

(2)胸闷,咳喘痰壅兼食积者,单用或与白芥子、苏子合用。

方剂

1、三子养亲汤

2、保和丸

药理

化学成分:莱菔子含有芥子碱及其硫氰酸盐和30%脂肪油,油中含大量的芥酸及亚油酸、亚麻酸,还含有菜子甾醇。另含莱菔子素、植物甾醇、维生素类(vitamin C、B1、B2、E)等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)调节胃肠运动

(2)抗菌

(3)降血脂

2.其他药理作用

(1)降血压

(2)化痰

(3)止咳

炮制

炮制方法:

1.莱菔子:取原药材,去净杂质,洗净,干燥。用时捣碎。

2.炒莱菔子:取净莱菔子,置炒制容器内,用文火加热,炒至微鼓起,质酥脆,断面浅黄色,有香气逸出时即可。用时捣碎。

炮制作用:

1.莱菔子:味甘、辛,性平。归肺、脾、胃经。具有消食除胀、降气化痰的功能。用于饮食停滞,脘腹胀痛,大便秘结,积滞泻痢,痰壅喘咳。莱子的炮制是生升熟降的典型例子,生品能升能散,长于涌吐风痰。

2.炒莱菔子:变升为降,如《逢原》所说“生能升,熟能降;生则吐风痰,熟则定痰嗽,皆利气之效”。主要是改变了涌吐痰涎的副作用,既缓和了药性,又利于粉碎和煎出。长于消食除胀、降气化痰。多用于食积腹胀,气喘咳嗽。

性状和鉴别

【性状】 本品呈类卵圆形或椭圆形,稍扁,长2.5~4mm,宽2~3mm。表面黄棕色、红棕色或灰棕色。一端有深棕色圆形种脐,一侧有数条纵沟。种皮薄而脆,子叶2,黄白色,有油性。气微,味淡、微苦辛。 【鉴别】 (1)本品粉末淡黄色至棕黄色。种皮栅状细胞成片,淡黄色、橙黄色、黄棕色或红棕色,表面观呈多角形或长多角形,直径约至15μm,常与种皮大形下皮细胞重叠,可见类多角形或长多角形暗影。内胚乳细胞表面观呈类多角形,含糊粉粒和脂肪油滴。子叶细胞无色或淡灰绿色,壁薄,含糊粉粒及脂肪油滴。 (2)取本品粉末1g,加乙醚30ml,加热回流1小时,弃去乙醚液,药渣挥干,加甲醇20ml,加热回流1小时,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取莱菔子对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取芥子碱硫氰酸盐对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各3~5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-水(10:2:3)的上层溶液为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点;喷以1%香草醛的10%硫酸乙醇溶液,加热至斑点显色清晰,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《日华子本草》:“水研服吐风痰,醋研消肿毒。”

2.《本草纲目》:“下气定喘,治痰,消食,除胀,利大小便,止气痛,下痢后重,发疮疹。”

3.《医林纂要》:“生用,吐风痰,宽胸膈,托疮疹;熟用,下气消痰,攻坚积,疗后重。”