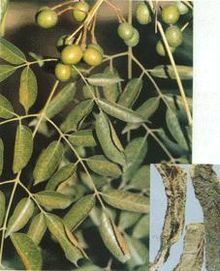

苦楝皮

基本内容

出处:《名医别录》

别名:苦楝、楝树果、楝枣子

来源:楝科植物川楝或楝的干燥树皮和根皮。

处方用名:苦楝皮

药性:苦,寒;有毒。归肝、脾、胃经。

功效:杀虫,疗癣。

临床应用:

1.蛔虫病,蛲虫病,虫积腹痛

2.疥癣瘙痒

1.蛔虫,蛲虫,钩虫等病。本品苦寒有毒,有较强的杀虫作用,可治多种肠道寄生虫,为广谱驱虫中药。治蛔虫病,可单用水煎、煎膏或制成片剂、糖浆服用;亦可与使君子、槟榔、大黄等同用,如化虫丸(《全国中药成药处方集》)。与百部、乌梅同煎,取浓液于晚间作保留灌肠,连用2~4天,可治蛲虫病。与石榴皮同煎服之,可治钩虫病,如楝榴二皮饮(《湖北药物志》)。

2.疥癣,湿疮。本品能清热燥湿,杀虫止痒。单用本品研末,用醋或猪脂调涂患处,可治疥疮、头癣、湿疮、湿疹瘙痒等证。

用法用量:煎服,3~6g。外用适量,研末,用猪脂调敷患处。

注意事项:本品有毒,不宜过量或持续久服;孕妇慎用;肝肾功能不正常者禁用。

临床配伍:

1、治蛔虫病,可单用水煎、煎膏或制成片剂、糖浆服用;亦可与使君子、槟榔、大黄等同用,如化虫丸。(《全国中成药处方集》)

2、治蛲虫病,与百部、乌梅同煎,取浓液于晚间作保留灌肠,连用2~4天。与石榴皮同煎服之,可治钩虫病,如楝榴二皮饮。(《湖北药物志》)

方剂

1、虫枳丸

2、苦楝敷方

3、蛲虫外用方

药理

化学成分:主要含川楝素,苦楝酮,苦楝萜酮内酯,苦楝萜醇内酯,苦楝萜酸甲酯,苦楝子三醇等。

药理作用:

本品煎剂或醇提取物均对猪蛔虫有抑制以至麻痹作用。其川楝素能透过虫体表皮,直接作用于蛔虫肌肉,扰乱其能量代谢,异致收缩性疲劳而痉挛。本品对小鼠蛲虫有麻痹作用,并能抗血吸虫。川楝素对肉毒中毒动物有治疗作用,使兔肠肌肌张力及收缩力增加,抑制大鼠呼吸等。

炮制

除去杂质、粗皮,洗净,润透,切丝,干燥。

性状和鉴别

【性状】 本品呈不规则板片状、槽状或半卷筒状,长宽不一,厚2~6mm。外表面灰棕色或灰褐色,粗糙,有交织的纵皱纹和点状灰棕色皮孔,除去粗皮者淡黄色;内表面类白色或淡黄色。质韧,不易折断,断面纤维性,呈层片状,易剥离。气微,味苦。 【鉴别】 (1)取本品一段,用手折叠揉搓,可分为多层薄片,层层黄白相间,每层薄片有极细的网纹。 (2)本品粉末红棕色。纤维多成束,周围薄壁细胞含草酸钙方晶,形成晶鞘纤维。草酸钙方晶较多,呈正方形、多面形或类双锥形,直径14~25μm。木栓细胞多角形,内含红棕色物。 (3)取本品粉末2g,加水40ml,超声处理1小时,放冷,离心,取上清液,用乙酸乙酯振摇提取3次,每次25ml,合并乙酸乙酯液,蒸干,残渣加甲醇2ml使溶解,作为供试品溶液。另取苦楝皮对照药材2g,同法制成对照药材溶液。再取儿茶素对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各10μl,分别点于同一硅胶GF254薄层板上,以二氯甲烷-甲醇-甲酸(4:1:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯 (254nm)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点;喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《名医别录》:“疗蛔虫,利大肠。”

2.《日华子本草》:“治游风热毒,风疹恶疮疥癞,小儿壮热,并煎汤浸洗。”

3.《滇南本草》:“根皮以杀小儿寸白。”