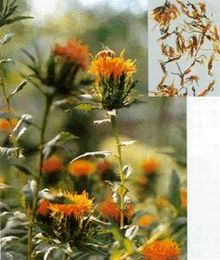

红花

基本内容

出处:《新修本草》

别名:红蓝花 刺红花

来源:菊科植物红花的干燥花。

处方用名:红花

药性:辛,温。归心、肝经。

功效:活血通经,散瘀止痛。

临床应用:

1.瘀血阻滞之经闭,痛经,恶露不行

2.瘀滞腹痛,胸痹心痛,胸胁刺痛,癥瘕痞块

3.跌扑损伤,疮疡肿痛

4.热郁血瘀,斑疹色暗

1.血滞经闭、痛经、产后瘀滞腹痛。红花辛散温通,为活血祛瘀、通经止痛之要药,是妇产科血瘀病证的常用药,常与当归、川芎、桃仁等相须为用。治痛经,单用奏效,如《金匮要略》红蓝花酒,以本品一味与酒煎服;亦可配伍赤芍、延胡索、香附等以理气活血止痛;治经闭,可配伍当归、赤芍、桃仁等,如桃红四物汤(《医宗金鉴》);治产后瘀滞腹痛,可与荷叶、蒲黄、牡丹皮等配伍,如红花散(《活法机要》)。

2.癥瘕积聚。本品能活血通经,祛瘀消徵,可治疗癥瘕积聚,常配伍三棱、莪术、香附等药。

3.胸痹心痛、血瘀腹痛、胁痛。本品能活血通经,祛瘀止痛,善治瘀阻心腹胁痛。若治胸痹心痛,常配桂枝、瓜蒌、丹参等药用;治瘀滞腹痛,常与桃仁、川芎、牛膝等同用,如血府逐瘀汤(《医林改错》);治胁肋刺痛,可与桃仁、柴胡、大黄等同用,如复元活血汤(《医学发明》)。

4.跌打损伤,瘀滞肿痛。本品善能通利血脉,消肿止痛,为治跌打损伤,瘀滞肿痛之要药,常配木香、苏木、乳香、没药等药用;或制为红花油、红花酊涂擦。

5.瘀滞斑疹色暗。本品能活血通脉以化滞消斑,可用于瘀热郁滞之斑疹色暗,常配伍清热凉血透疹的紫草、大青叶等用,如当归红花饮(《麻科活人书》)。

此外,红花还可用于回乳、瘀阻头痛、眩晕、中风偏瘫、喉痹、目赤肿痛等证。

用法用量:煎服,3~10g。

注意事项:孕妇慎用;有出血倾向者不宜多用。

临床配伍:

1、胎衣不下:方同上。伤寒产后,血晕欲死:用荷叶、红花、姜黄等分,炒研末。童子小便调服二钱。(庞安常《伤寒论》)

2、通经破血:旧屋阴处瓦花(活者)五两(熬膏),当归须、干漆一两(烧烟尽),当门子二钱。为末,枣肉和丸梧子大。每服七十丸,红花汤下。(《摘玄方》)

3、产后血晕,心闷气绝:红花一两,为末,分作二服,酒二盏,煎一盏,连服。如口噤,斡开灌之,或入小便尤妙。(《子母秘录》)

方剂

1、血府逐瘀汤

2、补阳还五汤

3、复元活血汤

药理

化学成分:主要含黄酮类成分:羟基红花黄色素A,山柰素,红花苷等;酚类成分:绿原酸,咖啡酸等;脂肪酸类成分:棕榈酸、月桂酸等;挥发性成分:马鞭烯酮,桂皮酸甲酯等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)血流动力学(增加冠脉流量、扩血管)

(2)抗血小板聚集和抗血栓形成

(3)改善微循环

2.其他药理作用

(1)加强子宫收缩

(2)降血脂

炮制

取原药材,除去杂质,花萼及花柄,筛去灰屑。

性状和鉴别

【性状】 本品为不带子房的管状花,长1~2cm。表面红黄色或红色。花冠筒细长,先端5裂,裂片呈狭条形,长5~8mm;雄蕊5,花药聚合成筒状,黄白色;柱头长圆柱形,顶端微分叉。质柔软。气微香,味微苦。 【鉴别】 (1)本品粉末橙黄色。花冠、花丝、柱头碎片多见,有长管状分泌细胞常位于导管旁,直径约至66μm,含黄棕色至红棕色分泌物。花冠裂片顶端表皮细胞外壁突起呈短绒毛状。柱头和花柱上部表皮细胞分化成圆锥形单细胞毛,先端尖或稍钝。花粉粒类圆形、橢圆形或橄榄形,直径约至60μm,具3个萌发孔,外壁有齿状突起。草酸钙方晶存在于薄壁细胞中,直径2~6μm。 (2)取本品粉末0.5g,加80%丙酮溶液5ml,密塞,振摇15分钟,静置,取上清液作为供试品溶液。另取红花对照药材0.5g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液5μl,分别点于同一硅胶H薄层板上,以乙酸乙酯-甲酸-水-甲醇(7:2:3:0.4)为展开剂,展开,取出,晾干。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《新修本草》:“治口噤不语,血结,产后诸疾。”

2.《本草衍义补遗》:“红花,破留血,养血。多用则破血,少用则养血。”

3.《本草汇言》:“红花,破血、行血、和血、调血之药也。”