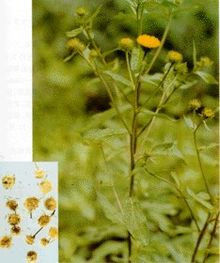

旋覆花

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:金钱花、满天星、六月菊

来源:菊科植物旋覆花,或欧亚旋覆花的干燥头状花序。

处方用名:旋覆花、炙旋覆花、蜜旋覆花

药性:苦、辛、咸,微温。归肺、脾、胃、大肠经。

功效:降气,消痰,行水,止呕。

临床应用:

1.风寒咳嗽,痰饮蓄结,胸膈痞闷,喘咳痰多

2.呕吐噫气,心下痞硬

用法用量:煎服,3~9g,包煎。

注意事项:阴虚劳嗽、肺燥咳嗽者慎用。

临床配伍:

1、治外感风寒,内蕴痰湿,咳嗽痰多,常与半夏、麻黄等同用,如金沸草散。(《和剂局方》)

2、治痰饮内停,浊服上犯而致咳嗽气促,胸膈痞闷者,可与泻肺化痰、利水行气之桑白皮、槟榔等同用。如旋覆花汤。(《圣济总录》)

3、治痰浊中阻,胃气上逆而噫气呕吐,胃脘痞鞭者,常与赭石、半夏、生姜等同用,如旋覆代赭汤。(《伤寒论》)

方剂

1、旋覆代赭汤

药理

化学成分:主要含倍半萜内酯类成分:旋覆花素,大花旋覆花素,旋覆花内酯,乙酸蒲公英甾醇酯等;黄酮类成分:槲皮素,异槲皮素,木犀草素等;有机酸类成分:咖啡酸,绿原酸等。

药理作用:

所含黄酮类成分能保护组织胺引起的支气管痉挛,并对抗离体支气管痉挛,但较氨茶碱的作用慢而弱。水煎剂有显著镇咳作用,水煎剂口服祛痰作用不明显,但实验动物腹腔给药却显示较强的祛痰作用。所含绿原酸及咖啡酸有较广的抑菌作用,对金黄色葡萄球菌、肺炎双球菌、乙型溶血性链球菌、绿脓杆菌等均有抑制作用,能增加胃酸分泌,绿原酸能提高胃肠平滑肌张力,增进胆汁分泌。所含槲皮素静脉注射,能增加动物的冠脉流量,对血压、心率及心肌耗氧量均无显著影响。旋覆花还有抑真菌、抗炎作用。

炮制

炮制方法:

1.旋覆花:取原药材,除去梗、叶及杂质。

2.密旋覆花:取熟蜜,加适量开水稀释,淋入净施覆花内拌匀,稍闷,置炒制容器内,用文火加热,炒至不粘手时,取出晾凉。

每100kg旋覆花,用熟蜜25kg。

炮制作用:

1.旋覆花:味苦、辛、咸,性微温。归肺、脾、胃、大肠经。具有降气,消痰,行水,止呕的功能。生品苦辛之味较强,以降气化痰止呕力胜,止咳作用较强。多用于痰饮内停的胸膈满闷及胃气上逆的呕吐。

2.蜜旋覆花:苦辛降逆止呕作用弱于生品,其性偏润,长于润肺止咳,降气平喘,作用偏重于肺。

性状和鉴别

【性状】

本品呈扁球形或类球形,直径1~2cm。总苞由多数苞片组成,呈覆瓦状排列,苞片披针形或条形,灰黄色,长4~11mm;总苞基部有时残留花梗,苞片及花梗表面被白色茸毛,舌状花1列,黄色,长约1cm,多卷曲,常脱落,先端3齿裂;管状花多数,棕黄色,长约5mm,先端5齿裂;子房顶端有多数白色冠毛,长5~6mm。有的可见椭圆形小瘦果。体轻,易散碎。气微,味微苦。

【鉴别】

(1)本品表面观:苞片非腺毛1~8细胞,多细胞者基部膨大,顶端细胞特长;内层苞片另有2~3细胞并生的非腺毛。冠毛为多列性非腺毛,边缘细胞稍向外突出。子房表皮细胞含草酸钙柱晶,长约至48μm,直径2~5μm;子房非腺毛2列性,1列为单细胞,另列通常2细胞,长90~220μm。苞片、花冠腺毛棒槌状,头部多细胞,多排成2列,围有角质囊,柄部多细胞,2列。花粉粒类球形,直径22~33μm,外壁有刺,长约3μm,具3个萌发孔。

(2)取本品粉末2g,置具塞锥形瓶中,加石油醚(60~90℃)30ml,密塞,冷浸1小时,加热回流30分钟,放冷,滤过,滤液浓缩至近干,残渣加石油醚(60~90℃)2ml使溶解,作为供试品溶液。另取旋覆花对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)_乙酸乙酯(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以5%香草醛硫酸溶液,加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的主斑点。