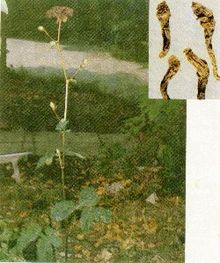

前胡

基本内容

出处:《雷公炮炙论》

别名:白花前胡、鸡脚前胡、官前胡、山独活

来源:伞形科植物白花前胡或紫花前胡的干燥根。

处方用名:前胡

药性:苦、辛,微寒。归肺经。

功效:降气化痰,散风清热。

临床应用:

1.痰热咳喘,咯痰黄稠

2.风热咳嗽痰多

1.痰热咳喘。本品辛散苦降,性寒清热,宜于痰热壅肺,肺失宣降之咳喘胸满,咯痰黄稠量多,常配杏仁、桑白皮、贝母等药,如前胡散(《圣惠方》);因本品寒性不大,亦可用于湿痰、寒痰证,常与白前相须为用。

2.风热咳嗽。本品味辛性微寒,又能疏散风热,宣发肺气,化痰止咳。治外感风热,身热头痛,咳嗽痰多,常配桑叶、牛蒡子、桔梗等同用;配辛温发散,宣肺之品如荆芥、紫苏等同用,也可治风寒咳嗽,如杏苏散(《温病条辨》)。

用法用量:煎服,3~10g。

临床配伍:

1、骨蒸劳伤:猪脊髓一条,猪胆汁一枚,童便一盏,柴胡、前胡、胡黄连、乌梅各一钱,韭白七根,同煎七分,温服。不过三服,其效如神。(《瑞竹堂方》)

2、小儿夜啼:前胡捣筛,蜜丸小豆大。日服一丸,熟水下,至五、六丸,以瘥为度。(《普济方》)

3、痫后虚肿:小儿痫病瘥后,血气上虚,热在皮肤,身面俱肿。葳蕤、葵子、龙胆、茯苓、前胡等分,为末。每服一钱,水煎服。(《圣济总录》)

方剂

1、败毒散

2、参苏饮

3、苏子降气汤

4、杏苏散

药理

化学成分:主要含香豆素类成分:白花前胡甲素、乙素、丙素、丁素等。还含皂苷类与挥发油等。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)祛痰

2.其他药理作用

(1)抗炎

(2)抗过敏

(3)抗心律失常

(4)扩张血管

(5)抗血小板聚集

炮制

除去杂质,洗净,润透,切薄片,晒干。

性状和鉴别

【性状】

本品呈不规则的圆柱形、圆锥形或纺锤形,稍扭曲,下部常有分枝,长3~15cm,直径1~2cm。表面黑褐色或灰黄色,根头部多有茎痕和纤维状叶鞘残基,上端有密集的细环纹,下部有纵沟、纵皱纹及横向皮孔样突起。质较柔软,干者质硬,可折断,断面不整齐,淡黄白色,皮部散有多数棕黄色油点,形成层环纹棕色,射线放射状。气芳香,味微苦、辛 。

【鉴别】

(1)本品横切面:木栓层为10列~20余列扁平细胞。近栓内层处油管稀疏排列成一轮。韧皮部宽广,外侧可见多数大小不等的裂隙; 油管较多,类圆形,散在,韧皮射线近皮层处多弯曲。形成层环状。木质部大导管与小导管相间排列;木射线宽2~10列细胞,有油管零星散在;木纤维少见。薄壁细胞含淀粉粒。

(2)取本品粉末0.5g,加三氯甲烷10ml,超声处理10分钟,滤过,液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取白花前胡甲素对照品、白花前胡乙素对照品,加甲醇制成每1ml各含0.5mg的混合溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(3:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365nm)下检视。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

古籍参考

1.《名医别录》:“主疗痰满,胸胁中痞,心腹结气,风头痛,去痰实,下气。治伤寒寒热,推陈致新,明目益精。”

2.《本草纲目》:“清肺热,化痰热,散风邪。”

3.《药义明辨》:“其功先在散结,结散则气下,而痰亦降,所以为痰气要药”