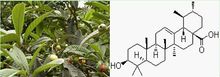

枇杷叶

基本内容

出处:《名医别录》

别名:无

来源:蔷薇科植物枇杷的干燥叶。

处方用名:枇把叶、炙枇杷叶、蜜枇杷叶

药性:苦,微寒。归肺、胃经。

功效:清肺止咳,降逆止呕。

临床应用:

1.肺热咳嗽,气逆喘急

2.胃热呕吐,哕逆,烦热口渴

1.肺热咳嗽,气逆喘急。本品味苦能降,性寒能清,具有清降肺气之功。可单用制膏服用,或与黄芩、桑白皮、栀子等同用,如枇杷清肺饮(《医宗金鉴》);治燥热咳喘,咯痰不爽,口干舌红者,宜与宣燥润肺之品桑叶、麦冬、阿胶等同,如清燥救肺汤(《医门法律》)。

2.胃热呕吐,哕逆。本品能清胃热,降胃气而止呕吐、呃逆,常配陈皮、竹茹等同用。

用法用量:煎服,6~10g。止咳宜蜜炙用,止呕宜生用。

临床配伍:

1、治咳嗽,喉中有痰声,枇杷叶五钱,川贝钱半,叭旦杏仁二钱,陈皮二钱。为末,每服一二钱,开水送下。(《滇南本草》)

2、治肺热咳嗽,枇杷叶9g,桑白皮12g,黄芩6g,水煎服。或蜜炙枇杷叶12g,蜜炙桑白皮15g,水煎服。(《陕西中草药》)

3、治风热咳嗽,枇杷叶、苦杏仁、桑白皮、菊花、牛蒡子各9g。煎服。(《安徽中草药》)

4、治肺风咳逆,干枇杷叶30g,芫荽菜、前胡各15-18g,艾叶5片。水煎,冲红糖,早晚顿服。(《天目山药用植物志》)

5、治肺燥咳嗽,干枇杷叶(去毛)9g,干桑叶9g,茅根15g,水煎服。(《广西民间常用中草药手册》)

方剂

1、清燥救肺汤

药理

化学成分:主要含三萜类成分:熊果酸,齐墩果酸等;挥发油:橙花叔醇,金合欢花醇等;有机酸类成分:酒石酸,柠檬酸等。还含倍半萜及苦杏仁苷等。

药理作用:

枇杷叶醇提取物及其多种提取成分有不同程度的镇咳、祛痰和抗炎作用,其中三萜酸还有平喘和免疫增强作用。所含苦杏仁苷除镇咳平喘外,还有镇痛作用。所含绿原酸能显著增加胃肠蠕动,并有促进胃液分泌和利胆作用。此外,枇杷叶还有抗病毒、抗菌、降血糖及抗肿瘤等作用。

炮制

炮制方法:

1.枇杷叶:取原药材,除去绒毛,用水喷润,切丝,干燥。

2.蜜枇杷叶:取熟蜜,加适量开水稀释,淋入枇杷叶丝内拌匀,闷润,置炒制容器内,用文火加热,炒至不粘手为度,取出晾凉。

每100kg枇杷叶丝,用熟蜜20kg。

炮制作用:

1.枇杷叶:味苦,性微寒。归肺、胃经。具有清肺止咳、降逆止呕的功能。生品长于清肺止咳、降逆止呕。多用于肺热咳嗽、胃热呕哕或口渴。

2.蜜枇杷叶:能增强润肺止咳的作用,多用于肺燥咳嗽。

性状和鉴别

【性状】

本品呈长圆形或倒卵形,长12~30cm,宽4~9cm。先端尖,基部楔形,边缘有疏锯齿,近基部全缘。上表面灰绿色、黄棕色或红棕色,较光滑;下表面密被黄色绒毛,主脉于下表面显著突起,侧脉羽状;叶柄极短,被棕黄色绒毛。革质而脆,易折断。气微,味微苦。

【鉴别】

(1)本品横切面:上表皮细胞扁方形,外被厚角质层;下表皮有多数单细胞非腺毛,常弯曲,近主脉处多弯成人字形,气孔可见。栅栏组织为3~4列细胞,海绵组织疏松,均含草酸钙方晶和簇晶。主脉维管束外韧型,近环状;束鞘纤维束排列成不连续的环,壁木化,其周围薄壁细胞含草酸钙方晶,形成晶纤维;薄壁组织中散有黏液细胞,并含草酸钙方晶。

(2)取本品粉末1g,加甲醇20ml,超声处理20分钟,滤过,滤液蒸干,残渣加甲醇5ml使溶解,作为供试品溶液。另取枇杷叶对照药材1g,同法制成对照药材溶液。再取熊果酸对照品,加甲醇制成每1ml含1mg的溶液,作为对照品溶液。 照薄层色谱法试验,吸取上述三种溶液各1μl,分 别点于同一硅胶G薄层板上,以甲苯-丙酮(5:1)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以10%硫酸乙醇溶液,在105℃加热至斑点显色清晰。供试品色谱中,在与对照药材色谱和对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《名医别录》:“主卒口宛不止,下气。”

2.《本草纲目》:“和胃降气,清热解暑毒;疗脚气。”“枇杷叶,治肺胃之病,大都取其下气之功耳。气下则火降痰顺,而逆者不逆,呕者不呕,渴者不渴,咳者不咳矣。”“治胃病以姜汁涂炙,治肺病以蜜水涂炙。”

3.《重庆堂随笔》:“凡风温、温热、暑、燥诸邪在肺者,皆可用以保柔金而肃治节,香而不燥,凡湿温、疫疠、秽毒之邪在胃者,皆可用以澄浊而廓中州。本草但云其下气治嗽、口宛,则伟绩未彰,故发明之。”