钩藤

基本内容

出处:《名医别录》

别名:双钩藤、鹰爪风、吊风根、金钩草、倒挂刺

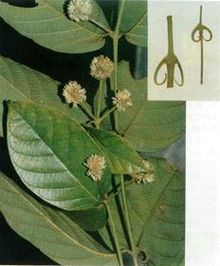

来源:茜草科植物钩藤、大叶钩藤、毛钩藤、华钩藤或无柄果钩藤的干燥带钩茎枝。

处方用名:钩藤

药性:甘,凉。归肝、心包经。

功效:息风定惊,清热平肝。

临床应用:

1.肝风内动,惊痫抽搐,高热惊厥

2.头痛眩晕

3.感冒夹惊,小儿惊啼

1.头痛,眩晕。本品性凉,主入肝经,既能清肝热,又能平肝阳,故可用治肝火上攻或肝阳上亢之头胀头痛,眩晕等症;属肝火者,常与夏枯草、龙胆草、栀子、黄芩等配伍,属肝阳者,常与天麻、石决明、怀牛膝、杜仲、茯神等同用,如天麻钩藤饮(《杂病证治新义》)。

2.肝风内动,惊痫抽搐。本品入肝,心包二经,有和缓的息风止痉作用,又能清泄肝热,故用于热极生风,四肢抽搐及小儿高热惊风症,尤为相宜。如治小儿急惊风,壮热神昏、牙关紧闭、手足抽搐者,可与天麻、全蝎、僵蚕、蝉衣等同用,如钩藤饮子(《小儿药证直诀》);用治温热病热极生风,痉挛抽搐,多与羚羊角、白芍、菊花、生地等同用,如羚角钩藤汤(《通俗伤寒论》);用治诸痫啼叫,痉挛抽搐,可与天竺黄、蝉蜕、黄连、大黄等同用,如钩藤饮子(《普济方》)。

此外,本品具有轻清疏泄之性,能清热透邪,故又可用于风热外感,头痛,目赤及斑疹透发不畅之证。与蝉蜕、薄荷同用,可治小儿惊啼、夜啼,有凉肝止惊之效。

用法用量:煎服,3~12g,后下。

临床配伍:

(1)临床常与天麻配伍,清热平肝、息风止痉,治疗肝阳偏亢,肝风上扰之证,如天麻钩藤饮;

(2)与白芍配伍,柔肝养阴、平肝息风,治疗肝阴不足、虚阳上亢之头痛眩晕、急躁易怒、失眠多梦等症;

(3)与羚羊角(现为山羊角)配伍,凉肝息风,增液舒筋,治疗肝热生风证,如羚角钩藤汤。

方剂

1、羚角钩藤汤

2、天麻钩藤饮

3、阿胶鸡子黄汤

药理

化学成分:钩藤主要含生物碱类、黄酮、三萜类等化学成分。生物碱中主要成分有钩藤碱、异钩藤碱、去氢钩藤碱、异去氢钩藤碱、毛钩藤碱、柯诺辛等,总生物碱含量约为0.22%,其中钩藤碱含量占总碱的34.5%~51%;黄酮主要包括山柰酚、槲皮素、槲皮苷、异槲皮苷等;三萜类主要包括乌苏酸、常春藤苷元和多种钩藤苷元等。尚含有甾醇类、多酚类、糖苷类等化合物。

药理作用:

1.主要药理作用

(1)镇静

(2)抗惊厥

(3)降血压

(4)抗血栓

2.其他药理作用

(1)减慢心率

(2)延长功能性不成期

(3)降低心肌收缩力

(4)钙阻滞

性状和鉴别

【性状】

本品茎枝呈圆柱形或类方柱形,长2~3cm,直径0.2~0.5cm。表面红棕色至紫红色者具细纵纹,光滑无毛;黄绿色至灰褐色者有的可见白色点状皮孔,被黄褐色柔毛。多数枝节上对生两个向下弯曲的钩(不育花序梗),或仅一侧有钩,另一侧为突起的疤痕;钩略扁或稍圆,先端细尖,基部较阔;钩基部的枝上可见叶柄脱落后的窝点状痕迹和环状的托叶痕。质坚韧,断面黄棕色,皮部纤维性,髓部黄白色或中空。气微,味淡。

【鉴别】

(1)钩藤 粉末淡黄棕色至红棕色。韧皮薄壁细胞成片,细胞延长,界限不明显,次生壁常与初生壁脱离,呈螺旋状或不规则扭曲状。纤维成束或单个散在,多断裂,直径10~26μm,壁厚3~11μm。具缘纹孔导管多破碎,直径可达56μm,纹孔排列较密。表皮细胞棕黄色,表面观呈多角形或稍延长,直径11~34μm。草酸钙砂晶存在于长圆形的薄壁细胞中,密集,有的含砂晶细胞连接成行。

华钩藤 与钩藤相似。

大叶钩藤 单细胞非腺毛多见,多细胞非腺毛2~15细胞。

毛钩藤 非腺毛1~5细胞。

无柄果钩藤 少见非腺毛,1~7细胞。可见厚壁细胞,类长方形,长41~121μm,直径17~32μm。

(2)取本品粉末2g,加入浓氨试液2ml,浸泡30分钟,加入三氯甲烷50ml,加热回流2小时,放冷,滤过,取滤液10ml,挥干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取异钩藤碱对照品,加甲醇制成每1ml含0.5mg的溶液,作为对照品溶液。照薄层色谱法试验,吸取供试品溶液10~20μl对照品溶液5μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-丙酮(6:4)为展开剂,展开,取出,晾干,喷以改良碘化铋钾试液。供试品色谱中,在与对照品色谱相应的位置上,显相同颜色的斑点。

古籍参考

1.《别录》:“主小儿寒热,惊痫。”

2.《药性论》:“主小儿惊啼,瘈疭热壅。”

3.《本草纲目》:“大人头旋目眩,平肝风,除心热,小儿内钓腹痛,发斑疹。”