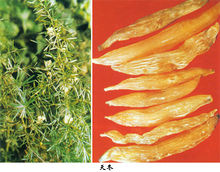

天冬

基本内容

出处:《神农本草经》

别名:天门冬

来源:百合科植物天冬的干燥块根。

处方用名:天冬

药性:甘、苦,寒。归肺、肾经。

功效:养阴润燥,清肺生津。

临床应用:

1.肺燥干咳,顿咳痰黏,劳嗽咳血

2.肾阴亏虚,腰膝酸痛,骨蒸潮热

3.内热消渴,热病伤津,咽干口渴,肠燥便秘

1.肺阴虚证。本品甘润苦寒之性较强,其养肺阴,清肺热的作用强于麦冬、玉竹等同类药物。适用于阴虚肺燥有热之干咳痰少、咳血、咽痛音哑等症。对咳嗽咯痰不利者,兼能止咳祛痰。治肺阴不足,燥热内盛之证,常与麦冬、沙参、川贝母等药同用。

2.肾阴虚证。本品能滋肾阴,兼能降虚火,适宜于肾阴亏虚之眩晕、耳鸣、腰膝酸痛及阴虚火旺之骨蒸潮热,内热消渴等证。肾阴亏虚,眩晕耳鸣,腰膝酸痛者,常与熟地、枸杞子、牛膝等滋肾益精、强筋健骨之品同用。阴虚火旺,骨蒸潮热者,宜与滋阴降火之生地黄、麦冬、知母、黄柏等品同用。治肾阴久亏,内热消渴证,可与生地黄、山药、女贞子等滋阴补肾之品同用。肺肾阴虚之咳嗽咯血,可与生地、玄参、川贝母等滋阴清肺、凉血止咳药同用。

3.热病伤津之食欲不振、口渴及肠燥便秘等证。本品还有一定益胃生津作用,兼能清胃热,可用于热伤胃津之证。气阴两伤,食欲不振,口渴者,宜与生地黄、人参等养阴生津益气之品配伍。津亏肠燥便秘者,宜与生地、当归、生首乌等养阴生津,润肠通便之品同用。

用法用量:煎服,6~12g。

注意事项:脾胃虚寒、食少便溏,以及外感风寒、痰湿咳嗽者忌服。

临床配伍:

天冬及麦冬均为甘寒濡润之品,天冬通肾气,滋肾清热之力较强,麦冬定肺气,有润肺化痰之功。二者相伍,不仅在养阴清热方面有协同作用,且润肺滋肾,清金益水,兼理肺肾二脏。肺与肾,经脉相同,素有金水相生之谓。肺阴不足常可下汲肾阴,肾水亏乏也能上损肺阴。二冬相合,用之补肺可防伤肾,用之滋肾又可助肺,有安此定彼之用。

方剂

1、镇肝熄风汤

药理

化学成分:主要含有甾体皂苷类成分:天冬呋甾醇寡糖苷Asp-Ⅳ、Asp-Ⅴ、Asp-Ⅵ、Asp-Ⅶ,甲基原薯蓣皂苷,伪原薯蓣皂苷等;寡糖和多糖:寡糖Ⅰ~Ⅶ,天冬多糖A~D;氨基酸:瓜氨酸,天冬酰胺,丝氨酸,苏氨酸等。

药理作用:

天冬酰胺有镇咳、祛痰、平喘作用,天冬提取物有降血糖作用,天冬水煎液、乙醇提取物和多糖成分均能延缓衰老,抑制脂质过氧化,提高自由基代谢相关酶的活性;其水煎液增强体液、细胞免疫和抗肿瘤作用,皂苷类成分具有抗血小板凝聚作用,其中螺甾皂苷有比较强的抗真菌活性,总呋皂苷有抗肝纤维化活性;天冬煎剂体外试验对炭疽杆菌、甲型和乙型溶血性链球菌、白喉杆菌、白色葡萄球菌、念珠菌、絮状表面癣菌、白色隐球菌、石膏样小孢子菌、毛癣菌、枯草杆菌均有不同程度的抑菌作用。

炮制

除去杂质,迅速洗净,切薄片,干燥。

性状和鉴别

【性状】

本品呈长纺锤形,略弯曲,长5~18cm,直径0.5~2cm。表面黄白色至淡黄棕色,半透明,光滑或具深浅不等的纵皱纹,偶有残存的灰棕色外皮。质硬或柔润,有黏性,断面角质样,中柱黄白色。气微,味甜、微苦。

【鉴别】

本品横切面:根被有时残存。皮层宽广,外侧有石细胞散在或断续排列成环,石细胞浅黄棕色,长条形、长椭圆形或类圆形,直径32~110μm,壁厚,纹孔和孔沟极细密;黏液细胞散在,草酸钙针晶束存在于椭圆形黏液细胞中,针晶长40~99μm。内皮层明显。中柱韧皮部束和木质部束各31~135个,相互间隔排列,少数导管深入至髓部,髓细胞亦含草酸钙针晶束。

古籍参考

1.《药性论》:“主肺气咳逆,喘息促急,除热,通肾气,疗肺痿生痈吐脓……止消渴,去热中风,宜久服”。

2.《本草汇言》:“润燥滋阴,降火清肺之药也。统理肺肾火燥为病,如肺热叶焦,发为痿痈,吐血咳嗽,烦渴传为肾消,骨蒸热劳诸证,在所必需者也”。