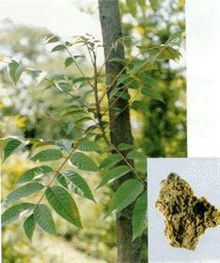

椿皮

基本内容

出处:《新修本草》

别名:臭椿、椿根皮

来源:苦木科植物臭椿的干燥根皮或干皮。

处方用名:椿皮、麸炒椿皮

药性:苦、涩,寒。归大肠、胃、肝经。

功效:清热燥湿,收涩止带,止泻,止血。

临床应用:

1.赤白带下

2.久泻久痢,湿热泻痢

3.崩漏经多,便血痔血

1.赤白带下。本品苦可燥湿,寒以清热,涩能收敛。既可清热燥湿,又能收敛止带,为止带之常用药物。治疗湿热下注,带脉失约而致赤白带下者,常与黄柏等同用,如樗树根丸(《摄生众妙方》)。

2.久泻久痢,湿热泻痢。本品收涩止泻,清热燥湿。治久泻久痢,常与诃子、母丁香同用,如诃黎勒丸(《脾胃论》);治湿热泻痢,常与地榆同用,如椿根散(《鲁府禁方》)。

3.崩漏经多,便血痔血。本品善能收敛止血,因其性寒,尤宜用于血热崩漏、便血者。治崩漏、月经过多者,常与黄柏、黄芩、白芍、龟甲等同用,如固经丸(《医学入门》)。治便血痔血,可单用本品为丸服;或与侧柏叶、升麻、白芍等同用,如椿皮丸(《丹溪心法》)。

此外,本品尚有杀虫功效,内服治蛔虫腹痛;外洗治疥癣瘙痒。

用法用量:煎服,6~9g;外用适量。

注意事项:脾胃虚寒者慎用。

方剂

1、固经汤

2、白头翁汤

3、椿根皮汤

药理

化学成分:根皮含苦楝素、鞣质、赭朴酚。干皮含臭椿苦酮、臭椿苦内酯、乙酰臭椿苦内酯、苦木素、新苦木苦素等。

药理作用:

椿皮煎剂在体外对福氏痢疾杆菌、宋氏痢疾杆菌和大肠杆菌有抑制作用,臭椿苦酮对阿米巴原虫有强烈的抑制作用。此外,还具有抗肿瘤等作用。

炮制

麸炒椿皮:取椿皮丝(段),照麸炒法炒至微黄色。本品形如椿皮丝(段),表面黄色或褐色,微有香气。

性状和鉴别

【性状】

根皮呈不整齐的片状或卷片状,大小不一,厚0.3~1cm。外表面灰黄色或黄褐色,粗糙,有多数纵向皮孔样突起和不规则纵、横裂纹,除去粗皮者显黄白色内表面淡黄色,较平坦,密布梭形小孔或小点。质硬而脆,断面外层颗粒性,内层纤维性。气微,味苦。干皮呈不规则板片状,大小不一,厚0.5~2cm。外表面灰黑色,极粗糙,有深裂。

【鉴别】

(1)本品根皮粉末淡灰黄色。石细胞甚多,类圆形、类方形或形状不规则,直径24~96μm,壁厚,或三面较厚,一面较薄,有的胞腔内含草酸钙方晶。纤维直径20~40pm,壁极厚,木化。草酸钙方晶直径11~48)um;簇晶直径约至48μm。淀粉粒类球形或卵圆形,直径3~13μm。干皮粉末灰黄色。木栓细胞碎片较多,草酸钙簇晶偶见,无淀粉粒。

(2)取本品粉末2g,加乙醚20ml,超声处理15分钟,滤过,滤液挥干,残渣加乙醇1ml使溶解,作为供试品溶液。另取椿皮对照药材2g,同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验,吸取上述两种溶液各10μl,分别点于同一硅胶G薄层板上,以石油醚(60~90℃)-乙酸乙酯(4:1)为展开剂,展开,取出,晾干,置紫外光灯(365mn)下检视。供试品色谱中,在与对照药材色谱相应的位置上,显相同颜色的荧光斑点。

古籍参考

1.《新修本草》:“椿木叶,味苦有毒,主洗疮疥,风疽,水煮叶汁调之。皮主甘”。

2.《本草拾遗》:“主赤白久痢------疳虫,去疥------下血”。

3.《日华子本草》:“主女子血崩,产后血不止,赤带,肠风泻血不住,肠滑泄,缩小便。”